Por ENRIQUE ALPAÑÉS, El País, 02.06.24

La década de los diez fue aquella en la que los adolescentes de los países desarrollados cambiaron sus teléfonos por smartphones y trasladaron gran parte de su vida social a internet. La coincidencia de ambos fenómenos hizo que muchos autores los relacionaran. Diversos estudios han refrendado esta idea, acusando a las redes sociales de empeorar la salud mental de la población, fomentando un debate social y cierta desconfianza hacia la tecnología. El último autor en hacerlo ha sido Jonathan Haidt en su libro La generación ansiosa (Editorial Deusto). Pero su éxito ha despertado a la vez un debate, académico y social, de quienes ponen en tela de juicio una idea que se había convertido en mantra.

Candice L. Odgers, profesora de psicología de la Universidad de California, publicó una crítica en Nature el pasado marzo, argumentando que culpar únicamente a los teléfonos es una idea muy sugerente, pero que “no está respaldada por la ciencia. Peor aún, (...) esta creciente histeria podría distraernos y hacer que no abordáramos las causas reales de la actual crisis de salud mental entre los jóvenes”, explicaba. Un estudio de la universidad Dragvoll de Noruega, realizado en 800 menores de 10 a 16 años, señalaba en la misma dirección. “La prevalencia de la ansiedad y la depresión ha aumentado. También lo ha hecho el uso de las redes sociales. Por eso mucha gente cree que tiene que haber una correlación. Pero este estudio indica que no es así”, afirmaba su autora principal, Silje Steinsbekk.

También hay mucha literatura científica que sugiere justo lo contrario. Las evidencias de un lado y de otro parecen multiplicarse, y solo hay un punto en el que toda la comunidad científica parece ponerse de acuerdo: la tecnología y las redes sociales tienen un efecto negativo cuando sustituyen al juego y las actividades al aire libre. No es el exceso de móvil, es la falta de calle.

Según un estudio de OnePoll, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle. El dato es llamativo, pero cobra otra dimensión al compararlo con el de sus padres y sus abuelos. El 71% de los babyboomers (las personas nacidas entre 1946 y 1964) jugaban en la calle regularmente cuando tenían su edad. Además, los adultos que aseguraron haber jugado en la calle en su infancia tenían una salud mental autopercibida considerablemente mejor, según el estudio. “En la actualidad hay una sensación de peligro que, aunque no sea real, hace que los niños utilicen poco la calle. Hemos retirado a los niños y niñas de la ciudad para meterlos en las casas o en urbanizaciones cerradas”, explica Inma Marin, licenciada en magisterio y autora del libro Jugar (editorial Paidos). Así, los padres que en su momento jugaron al aire libre, prohíben ahora a sus hijos hacerlo sin supervisión. Las cosas han cambiado, argumentan, y tienen razón.

Las calles son mucho más seguras hoy en España que hace 30 años. Los asesinatos y homicidios han descendido un 30% (son cerca de 300 al año), la mortalidad vial se ha desplomado un 80% (1145 fallecidos en 2023) y los secuestros de menores permanecen como un fenómeno muy raro. En 2021, según la asociación ANAR, especializada en estos casos, hubo 18 en toda España. El año anterior fueron ocho. Pero la percepción es diferente. Un declive del capital social —el grado en que la gente conoce y confía en sus vecinos e instituciones— ha exacerbado los temores de los padres. Las redes sociales virtuales han ido cogiendo fuerza a medida que las redes sociales reales, las que nos vinculaban con el barrio y la ciudad, la perdían. La calle se ha empezado a ver como un lugar peligroso y se ha vaciado de niños.

Las nuevas urbanizaciones se construyeron con esta idea en mente, añadiendo un espacio de juego acotado y cerrado. Empezaron a popularizarse las actividades extraescolares para proporcionar un ocio productivo y seguro a los niños. En la década de 1990, los padres empezaron a meter a sus hijos en casa o en el polideportivo. Un informe del Ministerio de Cultura ya estableció en 2009 que el 90% de los alumnos de primaria (6-12 años) dedicaba sus tardes a actividades deportivas, idiomas, música o baile.

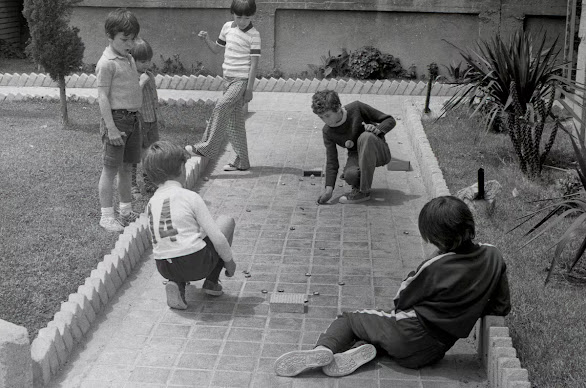

Un grupo de seis niños saltan a la comba en una foto de archivo de Chicago en los años sesenta ROBERT NATKIN (GETTY IMAGES)

Un grupo de seis niños saltan a la comba en una foto de archivo de Chicago en los años sesenta ROBERT NATKIN (GETTY IMAGES)No fue un cambio positivo. “La privatización de los espacios no favorece tanto los vínculos y las relaciones”, explica Marín sobre esta nueva realidad. Las amistades son más homogéneas y la posibilidad de hacer nuevos amigos es mucho más limitada que en un espacio público. Las clases extraescolares pueden ser divertidas y positivas para el desarrollo del niño, pero en ningún caso son un sustituto del juego. “Este tiene que ser libre. Puede haber reglas, los adultos podemos proponerlas, pero los niños deberían someterse libremente a ellas, el juego no puede ser una imposición”, señala la experta.

La sobreprotección a la infancia hace que se perciba como una rareza ver a niños jugando solos en la calle, cuando no una imprudencia. En 2015, el Pew Research Center de EE UU señaló que los padres, de media, creían que los niños debían tener al menos 10 años para jugar sin supervisión delante de su casa, y que no deberían hacerlo en un parque público hasta los 14 años. Es decir, hasta que ya no tienen edad de ir al parque.

En todo este proceso, la tecnología ha jugado un papel relevante, convirtiéndose en el sustituto perfecto de unas calles cada vez más vacías. La televisión hace 30 años ofrecía un tiempo limitado de programación infantil, pero eso fue cambiando con la TDT, el streaming, los vídeos y DVDs. Internet se hizo ubicuo y los videojuegos, cada vez más populares. La alternativa a las calles se hizo más atractiva, pues parecía más segura. Pero era una falsa percepción.

“Somos muy miedosos en la calle, pero no tanto en el espacio digital, que es donde los menores necesitan más acompañamiento. Da la sensación de que el niño está quieto delante de la pantalla y parece por ello que está controlando, pero tiene muchos más estímulos ahí que en el mundo real”, opina Silvia Sánchez Serrano, profesora en la Universidad Complutense de Madrid en el departamento de estudios educativos y miembro del grupo de investigación Cultura Cívica.

De la calle a experiencias virtualesSánchez no estigmatiza las pantallas, como tampoco lo hace Marín. Ambas creen que los videojuegos son formas de juego lícitas, enriquecedoras y divertidas. Pero advierten del peligro que supone que estos sustituyan al juego físico. “Hay que hacer cierta pedagogía digital”, explica Sánchez. “No se les tiene que prohibir el uso de la pantalla, se les tiene que ofrecer alternativas, porque ese impulso del juego es innato, lo van a querer”.

Pero no es eso lo que ha venido pasando en los últimos años. “Yo crecí jugando en la calle y no en casa, a menos que el tiempo fuera realmente horrible”, explica Jennifer, profesora de inglés de 50 años. “Pero mis chicos [tiene dos hijos, de 14 y 20] siempre están dentro a menos que tengan un partido o algo así”. Jennifer da clase a chavales de secundaria y sabe por eso que lo que pasa en su casa no es una excepción. “Creo que todo el mundo puede ver esta tendencia con los niños. Nunca se aburren, nunca están fuera, a menos que sea en unas clases extraescolares. Se pasan el día con las pantallas”. Ella obligaba a sus hijos a pasar tiempo en el parque cuando eran más pequeños, pero al final, también a ella, le costaba un esfuerzo extra. Cuando sus hijos tuvieron 12 o 13 años claudicó.

No es solo que los padres hayan limitado el acceso a la calle. Es que a sus hijos, por otro lado, cada vez les resulta más fácil y atractivo pasar la tarde en casa, encerrados y solos en sus habitaciones. Con el tiempo, las empresas tecnológicas han conseguido acceso a los niños, niñas y adolescentes casi en todo momento. Han desarrollado emocionantes actividades virtuales, diseñadas para liberar dopamina en grandes cantidades y crear adicción.

Las experiencias virtuales se han ido diferenciando cada vez más de las reales. Y esto ha tenido un impacto en los jóvenes cerebros de los menores: “Los años de infancia y adolescencia son aquellos en los que el cerebro está más pendiente de adquirir los conocimientos, sobre todo de tipo socioemocional. Esto implica el imitar lo que ven, el experimentar junto con los demás. Y eso significa presencia física”, explica David Bueno, profesor de biología en la Universidad de Barcelona especializado en la genética del desarrollo.

Bueno explica que el cerebro del niño sufre ciertos cambios para convertirse en adulto. Que las conexiones que se crean en esta época determinan el tipo de persona que será. Y señala como una parte de estas conexiones vienen determinadas por la biología y la genética, pero no todas: “El ambiente es lo que termina de favorecer unas conexiones u otras. Y este ambiente lo conforman las experiencias que tienen en su día a día. El sistema educativo. Cómo se relacionan con sus padres, entre ellos y con su entorno. Y esto es lo que conecta con la importancia de salir a la calle”.

Un grupo de adolescentes usando el móvil SANTI BURGOS

Un grupo de adolescentes usando el móvil SANTI BURGOSEl juego es el trabajo de la infancia, y todos los mamíferos jóvenes trabajan a destajo: de esta forma conectan sus cerebros jugando, practicando los movimientos y habilidades que necesitarán de adultos. Los gatos arañan y trepan. Los perros persiguen la pelota como si fuera una presa. Los leones se pelean entre ellos. Esto no es muy diferente en los humanos. Los niños y niñas juegan para practicar sus habilidades físicas, los adolescentes lo hacen mediante el deporte, aumentando la competitividad e introduciendo interacciones sociales: flirtean, son muy físicos y desarrollan chistes internos que unen a los amigos. Muchos estudios demuestran cómo los mamíferos —desde los ratones hasta los monos— se deprimen cuando se les priva del juego. Nada hace pensar que esto sea diferente en los humanos.

Sustituir el juego físico por un juego virtual, y quedar con los amigos en la calle por chatear con ellos e interactuar en redes sociales no parece la mejor de las opciones. Pero es exactamente lo que está sucediendo. Según un informe de API Report en menos de una década ha aumentado en un 50% el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla, vinculando este fenómeno con la inactividad de los menores. Su autor, Aric Sigman, afirma en un editorial asociado que este informe “confirma lo que la mayoría de los padres ya saben: que el tiempo de pantalla (...) recreativo está ocupando horas de su día, y ha sustituido al juego al aire libre”. Este sería el principal problema. Tal y como reflexiona Bueno, “el juego físico, el real, implica la activación simultánea de todos los sentidos, mientras que el mundo virtual solo se usan dos, la vista y el oído. Además, en las relaciones físicas tratamos con personas reales que tienen virtudes y defectos. La pantalla solo nos muestra las virtudes de los demás”.

Crecer encerrado en casa y socializando menos en la calle puede tener sus consecuencias, advierten los expertos. Y estas se empiezan a reflejar en multitud de estudios. Las encuestas muestran que los miembros de la generación Z son más tímidos y tienen más aversión al riesgo que las generaciones anteriores. Son un grupo serio, menos dado a trasnochar, a las borracheras y a la promiscuidad que sus mayores. Socializan menos en persona y son más propensos a sentirse solos. Están más concienciados, pero tienen más problemas de salud mental.

Hay estudios que refrendan estas ideas, pero es arriesgado convertirlas en un mantra. Para cada generación existe una narrativa sencilla y reduccionista. Para los miembros de esta, los centennials, la opinión popular es que los teléfonos inteligentes les han hecho desgraciados y frágiles, que las redes sociales han exacerbado sus problemas de autoestima. Pero distintos estudios empiezan a poner en tela de juicio estas ideas. O a matizarlas. Es fácil y tentador echar la culpa a un factor externo y malvado. Demonizar a Mark Zuckerberg, a Silicon Valley o a los excesos del capitalismo tecnológico y convertirlos en únicos responsables de la pandemia de ansiedad y depresión que afecta a los más jóvenes. Pero puede que esto sea solo parte de un problema más complejo que empieza en casa. Y se soluciona en la calle.

No hay comentarios:

Publicar un comentario